03/07/2019

KR'TNT ! 426 : NASHVILLE PUSSY / CYRIL JORDAN / KEITH RICHARDS / SHEITAN & THE PUSSY MAGNETS / BENDER / CRITTERS / 404 ERROR / GENE VINCENT

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 426

A ROCKLIT PRODUCTION

04 / 07 / 2019

|

NASHVILLE PUSSY / CYRIL JORDAN KEITH RICHARDS SHEITAN & THE PUSSY MAGNETS BENDER / CRITTERS 404 ERROR / GENE VINCENT |

|

LA FABULEUSE EQUIPE DE VOTRE BLOG-ROCK PREFERE PREND DES VACANCES. A CEUX QUI ARRIVERONT A SURVIVRE A CE SEVRAGE INSUPPORTABLE NOUS DONNONS RDV LE 29 / 08 / 2019 POUR UNE NOUVELLE ANNEE DE BRUIT ET DE FUREUR ! KEEP ROCKIN'TIL NEXT TIME ! |

TEXTES + PHOTOS SUR : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/

What’s new Nashville Pussy cat

- Part Two

Retour en force de Nashville Pussy avec l’album Please To Eat You - Hope you guess my name - Et quand on dit en force, on est encore loin du compte, car il faut entendre la double attaque de guitares dans «She Keeps Me Coming And I Keep Going Back». C’est la vraie attaque, celle du vieux Blaine Cartwright. Tout est là, dans l’exemplarité du Pussy riot. Nashville Pussy fait partie des groupes dont on dit qu’ils font toujours le même album. Ce sont généralement ceux qui n’écoutent pas les disques qui parlent ainsi. On a déjà vu le cas avec les Ramones ou pire encore avec les Cramps.

— Ah bah ouais, mais c’est toujours les mêmes morceaux !

Tous ces groupes ont ce qu’on appelle un son, ils travaillent à l’intérieur de ce son, et c’est toute leur force. Jusqu’au dernier album, les Cramps ont su se renouveler à l’intérieur de leur son, il suffit d’écouter «Fissure Of Rolando». Dans le cas des Nashville Pussy, c’est exactement la même chose : écoute «Hang Tight» et tu vas comprendre que c’est du Nashville inespéré joué au vieux drumbeat de shotgun, pulsé au big bad drive. Voilà de quoi sont capables Blaine, Ruyter et les autres, ils secouent de frissons le boogie d’Hookie et Blaine chante comme un très vieux crocodile. Ça sent bon le génie des marais. Et Ruyter vient clouer le bec du cut à l’hyper incendiaire, comme elle sait si bien le faire. Ce n’est plus un mystère pour personne, Ruyter est la star de Nashville. Attention, cet album fonctionne comme un champ de mines. On avance de cut en cut à ses risques et périls. Voilà un «Just Another Boy» fabuleusement sonné des cloches. Blaine sort son meilleur big boogie et derrière les filles font les jolis chœurs. Tout est joué au maximalus apocalyptus et quand on lit le nom de Daniel Rey sur la pochette, on comprend mieux : Rey est l’un des grands producteurs de rock américain. L’un des plus légendaires, en tous les cas. Ruyter se paye un départ de solo à l’hésitée démoniaque et remonte en saumonade de printemps dans ses bubbles des gammes. Po-wer-ful ! Comme Lemmy, les Nashville transcendent la notion de génie sonique. Ruyter va même aller crucifier le cut au Golgotha. Ils savent aussi taper dans le meilleur glam. La preuve ? «Go Home And Die». Tout un programme. Ils écrasent le chant comme un mégot - Well you talk talk talk/ About everything all the time - Les Nashville nous redonnent du cœur au ventre avec ce brillant «Testify» nappé d’orgue et rentrent dans leur normalité avec «One Bad Mother». Mais la normalité ne dure pas longtemps, car Ruyter redonne vie au chairs du cut, elle redresse la bite molle du rock d’un coup de solo flash exceptionnel. Merci Ruyter. S’ensuit une merveille de boogie blues intitulée «Woke Up This Morning», avec une peau tendue à craquer de heavyness. C’est tout simplement effarant de puissance et de tension. Ruyter part aussi en maraude dans «Drinking My Life Away». Elle cultive l’art du gras double et tape chaque fois dans le mille. Elle plonge dans le shmock avec délectation et des clameurs viennent parfois saluer ses virées. Dans «CCKMP», Blaine déclare : «Cocaine crack killed my brain like a fright train!» et il prévient : «Don’t comme knocking on my door!» Voir Nashville et mourir.

C’est exactement ce qu’on fait ce soir-là. Voir Nashville et mourir, oui, mais de bonheur. Du bonheur de voir quatre Américains jouer leur va-tout comme ils le font depuis vingt ans, oh la la, vingt ans déjà. Alors bien sûr, Nashville Pussy ça fait rigoler les esthètes. Les moins féroces diront qu’ils jouent comme des bourrins et que leur trash c’est tout juste bon pour la faune des campings. Les Nashville sont victimes d’un affreux malentendu. Comme tous les malentendus, celui-ci vient directement d’une parfaite méconnaissance des faits. Les Nashville naviguent exactement au même niveau que Motörhead. Chez eux tout repose sur un goût immodéré pour le blast intégral. La réalité de ce prestigieux enfer sonique se mesure plus facilement sur scène, car c’est là très précisément que leur power prend une ampleur qu’il faut bien qualifier de considérable. Et comme souvent dans ces cas-là, les mots peinent à se montrer à la hauteur. En les voyant, on ne peut pas s’empêcher de songer au génie sonique de Motörhead, mais avec cette pouliche frénétique de Ruyter Suys en plus. Ses cheveux passent plus de temps à la verticale que sur ses épaules. Elle est en mouvement permanent, elle trépigne comme un poney apache, elle tape du pied, tend des embuscades de gimmicks délétères, elle ne vit que pour bombarder la terre de power-chords, elle embringue les octaves dans les actifs, climaxe ses crises inflammatoires, elle girouette son giron, ça grésille dans sa résille, toute sa pulpe palpite, elle monte au micro pour des chœurs, gratifie le public de quelques expressions grimacières composites et replonge aussi sec dans sa mégalomanie riffique. Si on veut voir jouer une guitariste américaine, c’est Ruyter Suys qu’il faut voir. Sans la moindre hésitation. Bien plus spectaculaire que la Donita Sparks de L7. Ruyter est unique au monde, redoutablement belle dans le feu de l’action, et mille fois plus crédible que la petite pisseuse d’en face, qui, comme le disait si joliment Brassens, peut bien aller se rhabiller. Eh oui, le vieux George faisait à sa façon l’apologie des fleurs d’automne. Comme la belle dont parle le poète, Ruyter doit payer la gabelle/ Un grain de sel dans ses cheveux, mais diable, quel rayonnement ! Ses longs cheveux bouclés qui tournent dans les faisceaux de lumière constituent l’un des plus beaux symboles d’une féminité conquérante. Si on associe ce spectacle au blast suprême, ça donne Nashville Pussy. Le plus surprenant, c’est qu’ils semblent s’améliorer d’année en année. On pourrait les croire usés par les tournées et l’indifférence grandissante. Au contraire. Ils semblent encore plus explosifs qu’en 2016, lorsqu’ils avaient fait trembler les colonnes du temple, dans ce qu’on appelle ici la grande salle. Du haut de vieille stature légendaire, Blaine Cartwright semble devenu complètement miraud. Mais il porte toujours cette casquette de white-trasher américain et ce blouson rouge et blanc de pilote tellement cra-cra qu’il doit remonter au temps de Nine Pound Hammer, qui, est-il bien utile de le préciser, fut l’un des meilleurs groupes jamais signés par Tim Warren sur Crypt. C’est la raison pour laquelle il faut suivre un mec comme Blaine Cartwright à la trace, aussi fidèlement qu’on suit les Oblivians ou les Gories, qui régénérèrent eux aussi la scène américaine, au temps béni de Crypt. Cartwright sait tenir une scène et poser sa voix juste au dessus du chaos. On sent en lui le vétéran de toutes les guerres. Il sort sa bouteille de Jack quand il a soif . Cet homme semble n’être heureux que sur scène. Il fait sans doute partie des mecs dont la vie se résume à son groupe. Il sait que sa formule blastique tient bien la route et que le public entassé à ses pieds est un public d’inconditionnels. On y voit d’ailleurs très peu de metallers, comme on serait tenté de le croire. Non, les gens qui suivent Nashville sont des amateurs de big bad American Sound et ils savent que l’heure de set va battre des records de chaleur, pour employer la pauvre terminologie des météorologues. Ils tirent les cuts les plus percutants de leur dernier album, notamment «She Keeps Me Coming», «We Want A War» et l’effarant «Low Down Dirty Pig», mais aussi un fantastique shoot de «Why Why Why» tiré de From Hell To Texas, un «Pussy Time» bien gluant tiré du vieux Get Some et deux joli corkers tirés de High As Hell, l’imparable «Piece Of Ass» et le bien nommé «Struttin’ Cock». Blaine Cartwright adore jouer avec les images sexuelles un peu douteuses. C’est son côté farceur. Mais dès qu’on lui met une Les Paul dans les pattes, attention, il ne rigole plus. Ils terminent leur set avec «Go Motherfucker Go», un fabuleux shake hypnotique tiré de leur premier album, Let Them Eat Pussy. C’est l’occasion ou jamais de saluer l’excellente section rythmique composée d’une brune bien grassouillette nommée Bonnie Buitrago et d’un Ben Thomas maigre comme un clou et absolument spectaculaire de présence bombastique. Voir ce mec marteler son beat, franchement, ça réchauffe le cœur. Ben pourrait dire : «Regardez, je suis moi aussi un beau spectacle !», mais il a la grandeur d’âme de le mettre au service de Blaine et de Ruyters, ce qui nous le rend encore plus sympathique. Tous les gens qui jouent dans des groupes le savent : le batteur, c’est la clé de voûte. Sans bon batteur, rien n’est possible, ça s’écroule très vite. Alors, couronnons Ben Simmons, king of Pussy !

Signé : Cazengler, Nashville poussif.

Nashville Pussy. Le 106. Rouen (76). 27 juin 2019

Nashville Pussy. Pleased To Eat You. Ear Music 2018

Monsieur Jordan

- Part Four

Ils arrivaient des quatre coins de la France pour saluer le retour sur scène de Roy Loney qui fut comme chacun sait LE chanteur des Flamin’ Groovies. L’événement devait se dérouler au Petit Bain, une barcasse ancrée au pied de cette Grande Bibliothèque imaginée jadis par François Miterrand, un homme que tout le monde semble détester aujourd’hui, sans raison particulière. La détestation systématique est entrée dans les mœurs comme les loups dans Paris. Quant aux météorologues, ils avaient annoncé un pic de canicule et ne s’étaient pas vautrés. La file d’attente cuisait comme une longue merguez dégingandée sous un soleil de plomb.

C’est là qu’une rumeur se mit à circuler et à enfler comme l’ex-tumeur de Wilko Johnson. On chuchotait à voix basse d’une oreille à l’autre.

— Y paraît qu’y vient pas...

— Hein ? Qui qui vient pas ?

— Bah Roy Loney !

— Ha bah ça !

La longue merguez bruissait donc de mille chuchotements dans un authentique bain de vapeurs corporelles. La rumeur se glissa ensuite avec la merguez dans la soute du Petit Bain et continua de grossir. Arrivée au frais, la rumeur ne s’en portait que mieux. C’est là qu’un mec apparemment bien informé fit la lumière dans les esprits surchauffés. Il savait pourquoi le pauvre Roy Loney se retrouvait dans la cruelle incapacité de venir ramasser les lauriers qui lui revenaient.

— Cyril l’a poussé dans l’escalier !

— Ha bon ?

— Oui, en arrivant à l’aéroport, pouf ! Cyril l’a fait tomber dans l’escalier qui descend de l’avion.

Bon après, ça devenait compliqué d’expliquer que Cyril était jaloux de Roy depuis toujours, qu’il lui faisait des croche-pattes dans la rue et qu’il lui collait ses chewing-gums pleins de bave sur son harmo. Normalement, il faut un livre pour entrer dans une litanie de détails, la rumeur n’est pas faite pour porter le poids du monde, comme le disait si bien Peter Handke.

— Il l’a poussé comme ça, dans l’escalier ?

— Oui, d’un grand coup d’épaule dans le dos, par pure jalousie. Cyril avait même paraît-il un rictus au coin des lèvres, comme Anthony Perkins dans Psychose.

— Et Roy, y s’est fait mal ?

— Oh on l’a embarqué à l’hosto. Et comme il est vieux, ça ne va pas se recoller du premier coup !

— Aller pousser son copain dans l’escalier, non mais franchement ! C’est vraiment des branleurs ces mecs-là !

— C’est sûr, ils sont restés bloqués en 1968. Ça leur fait en gros quinze ans d’âge mental. Ce qui n’est déjà pas si mal. Tu as beaucoup de gens qui ont un âge mental beaucoup plus bas.

— Et si Roy y l’était mort dans l’escalier ?

— Oh non, Cyril s’arrange toujours pour que ça finisse bien. Il est aussi malin qu’Alfred Hitchcock. Roy a l’hosto, il peut reprendre le micro et chanter son vieux coup de Shake sans personne pour faire ombrage à sa mégalomanie psychédélique...

— C’est incroyable cette histoire !

— Oh tu sais, la vie des groupes, ça ne sent pas toujours la rose. Même dans les petits groupes de province. Tu y vois des choses étonnantes. Tu n’en as même pas idée...

Il fut interrompu par l’entrée sur scène d’un groupe de surf engagé pour la première partie. Ça cloua aussi sec le bec à la rumeur.

Mais elle reprit de plus belle au terme du set de surf.

— Et comment tu es courant de cette histoire d’escalier ?

— Oh, j’ai des infos de première main. C’est un mec de San Francisco. Il racontait qu’un jour Cyril n’arrêtait plus de faire des croche-pattes à Roy qui marchait devant lui dans la rue. À la fin, Roy s’énervait et gueulait : «Stop that !», tu sais avec l’accent garage qu’il prend pour attaquer «Teenage Head», et tu sais ce que Cyril faisait ?

— Il s’excusait ?

— Pfffff ! Tu rigoles ou quoi ? Cyril poussait d’affreux petits gloussements de belette psychopathe. Un truc du genre hiiin-hiiiin-hiiiin !

— C’est dégueulasse ton histoire !

— Mais non, tu es dans l’univers des comix underground. C’est un humour auquel tu n’auras jamais accès à cause de ton éducation. Avec la gueule que tu as, tes lunettes et ta liquette, on voit bien que tu es cartésien. Donc t’es baisé. Tu passeras toute ta vie à côté. Tiens encore un exemple. Tu sais pourquoi Chris Wilson n’est pas là ?

— Il l’a aussi poussé dans l’escalier ?

— Non, pire encore : il l’a envoyé en cure dans un établissement pour vieux Américains ! Eh oui...

— J’ai vu un reportage à la télé : c’est encore plus sordide que les établissements pour vieux Français. C’est une cure de quoi ?

— D’amaigrissement.

L’arrivée sur scène de Cyril Jordan cloua de nouveau le bec à la rumeur. Il portait les mêmes fringues que lors du dernier set parisien : chemise à motifs, high heel boots et petit fute en vinyle noir. Tiré aux quatre épingles de 1968. On retrouvait aussi les accompagnateurs du set de 2017, Tony Sales, fils prodigue de Hunt & Tony Sales qui firent si bien tinter le Tin Machine, et Chris Von Sneidern, toujours habillé en blanc, mais muté comme un fonctionnaire de la basse à la rythmique. Un nouveau venu avec une gueule de cabochard très sympathique et habillé d’une liquette noire et d’un gros pantalon bordeaux occupait le job de bassman. Les Groovies s’empressèrent de redorer leur blason avec un «Shake Some Action» particulièrement bien sonné, sans chichis ni dentelles d’arpèges. C’est là que le bassman commença à focaliser l’attention. Avec ses gros doigts boudinés, il plaquait à l’implacable les dominantes sur son manche et hochait le beat de la tête avec une ferveur assez peu commune dans sa fonction. Rien qu’avec un coup de Shake, il était en eau. Ses deux mains dégoulinaient de grosses gouttes de sueur. Comme le disaient si bien les ouvriers d’antan, il mouillait sa chemise. C’est une façon de dire qu’il ne faisait pas semblant. On le sentait vraiment investi. Cyril Jordan annonça une chanson des Byrds et nous eûmes droit à une vieille resucée du «Feel A Whole Lot Better» datant de Mathusalem, suivie d’un bond dans le temps avec «Jumpin’ In The Night», qui nous ramenait à l’époque Sire, c’est-à-dire post-Roy Loney, et donc un son moins groovy et plus pop dont on essayait de se contenter à l’époque pour se consoler de l’absence de Roy Loney. Cyril Jordan chantait d’une voix assez gutturale. Vu la qualité des compos, il ne s’en sortait pas si mal. Mais bon, on s’attendait au pire : qui allait se porter volontaire pour massacrer «Teenage Head» ? Le suspense allait durer encore un bon moment avec d’autres régurgitages de la période Sire. Puis Cyril Jordan annonça qu’il allait chanter «Whisky Woman» pour la première fois. Why ? Because the band broke up three months après la sortie de l’album Teenage Head. «Whisky Woman» est toujours resté l’un des cuts préférés des gens qui ont acheté l’album en 1971. Why ? Sans doute parce que rien n’est plus parfait qu’une femme rôtie au whisky. C’est plus élégant - pour une femme - de se piquer la ruche au whisky qu’au vin blanc. En tous les cas, les Groovies savaient le dire en 1971 mieux qu’on ne saura jamais le dire. Et les choses se mirent à vraiment chauffer avec la triplette de Belleville tirée du même album, «High Flyin’ Baby», «Have You Seen My Baby» et un «Yesterday’s Numbers» harnaché du big heavy sound et joué avec une édifiante implication. Le bassman ruisselait comme une vieille serpillière, il arrosait le plancher autour de lui dans un rayon de deux mètres, on voyait la sueur couler dans son gros pantalon bordeaux, et sa basse était tellement gorgée d’humidité qu’elle semblait vermoulue. Ah quel démon ! Il s’offrait même le luxe, dans l’état où il était, de faire des petits bonds en l’air, ce qu’un organisme épuisé refuse normalement de faire. Rien qu’avec le spectaculaire «High Flyin’ Baby», la partie était gagnée. Mais le «Yesterday’s Numbers» aggrava encore les choses, par sa qualité raunchy et déterminée à vaincre un public convaincu d’avance. Mais bon, les groupes agissent souvent sans réfléchir, leur stratégie consiste à foncer dans le tas et à réfléchir plus tard. Le moment tant redouté arriva : Chris Von Sneidern se sacrifia pour chanter «Teenage Head». Ce fut l’horreur, sans doute la pire version jamais offerte en pâture au bon peuple. Dès l’attaque d’I’m a monster, c’était baisé. Il chantait ça d’une petite voix blanche et ridicule et il aggrava encore les choses en ajoutant d’un accent d’hermaphrodite lymphatique un «got a revved up teenage head» qui manquait tellement de crédibilité qu’on en fit la grimace. Ha les choses de la vie !, comme dirait Claude Lelouch. François Miterrand et le Petit Bain eurent droit à un rappel avec «Slow Death», et la rumeur put enfin reprendre.

— Le bassiste devrait se méfier. Il est tellement bon qu’il a volé le show ! Tu sais comment il s’appelle ?

— Ah bah non, chais pas !

— T’as vu les regards en coin que Cyril lui envoyait ? Ce bassman est bien trop bon pour jouer dans les Groovies. Trop in the face. Il fait trop d’ombre à Cyril. Tu vas voir, il va bientôt tomber dans l’escalier ! Tu vois, le guitariste habillé en blanc ne risque rien. Il est beaucoup plus malin.

Il fallait absolument savoir comment s’appelait ce bassman héroïque. Comme il venait traîner au mersh, on put lui poser la question. On ne comprit pas grand chose à ce qu’il raconta, hormis le fait qu’il s’appelait Allan ou peut-être Adam et qu’il avait accompagné Link Wray, les Cars, les Tubes et d’autres groupes aux noms incompréhensibles. Nous n’apprîmes son vrai nom que le lendemain : en réalité, il s’appelait Atom Ellis. Si un jour la ville de San Francisco lui dédie une plaque de rue, on pourra y lire : Atom Ellis, mighty sauveur des Flamin’ Groovies.

Signé : Cazengler, flamin’ crouni

Flamin’ Groovies. Le Petit Bain. Paris (75). 25 juin 2019

PS : au fait, où en étions-nous restés des exploits de Monsieur Jordan, le Groovy gentilhomme ? À Seymour Stein qui en 1976 allait relancer la carrière des Groovies avec l’album Shake Some Action. Dans ce Part Three, souvenez-vous, Cyril proposait à Stein d’emmener ses label mates, les Ramones, tourner en Europe. Et on en déduisait que grâce à Cyril, l’Angleterre allait faire une sacrée découverte. Tous les témoins sont formels : c’est en voyant jouer des Ramones pour le première fois que les Londoniens ont découvert le punk, comme un poule qui trouve un couteau.

Et donc, au rythme d’un nouvel épisode du San Francisco Beat dans chaque numéro d’Ugly Things, Cyril retrace les aventures des Flamin’ Groovies, tout en continuant de faire soigneusement l’impasse sur Skydog (Profitons de la parenthèse pour rappeler que sans Skydog, personne en Europe n’aurait entendu parler des Groovies). Nous voici donc en novembre 1975, à Monmouth, au pays de Galles. Quatre heures de route depuis Londres, à bord de deux Rolls financées par Stein. Cyril adore cet endroit et tout particulièrement Little Anchor Farm, un manoir hanté vieux de 700 ans. Il s’entend à merveille avec Dave Edmunds, la gloire locale et ils enregistrent vite fait un hit de Paul Revere & The Raiders, «Sometimes», puis des clins d’yeux appuyés aux Beatles comme «Yes It’s True». Cyril dit aussi donner à sa version du «St Louis Blues» de WC Handy the Liverpool feel, ha ! Il s’intéresse en fait beaucoup plus au manoir hanté de Little Anchor Hill. Pourquoi ? Parce que lui et les autres Groovies ont entendu une femme crier dans le couloir alors qu’aucune femme ne traînait ce jour-là dans les parages. Ha ! Serait-ce un fantôme ? Ils trouvent la clé du mystère dans un livre intitulé Haunted Britain : l’auteur affirme que Little Anchor Hill is the most haunted spot in England, c’est-à-dire l’endroit le plus hanté d’Angleterre. Cyril ajoute qu’il y avait des centaines des millions de mouches à Monmouth. Il n’avait encore jamais vu autant de mouches ! Tons of thousands. Dans l’épisode suivant, Cyril revient sur son cher Shake et rappelle qu’ils jouaient alors lui et James Farrell sur des Gretsch, une Nashville et une Anniversary. Autre détail capital : l’album Shake était très orienté : Stones, Lovin’ Spoonful, Paul Revere & The Raiders et of course les Beatles. Cyril ajoute à toutes fins utiles que le classic era des Stones était celui de Brian Jones. Pour restituer ce son, il dit utiliser les instruments qu’utilisaient les Stones en 1965. Il étaye son propos en citant «Crazy Macy», sur le dernier album des Groovies : eh bien, il joue ça sur une Harmony Meteor et un Vox AC 30, comme le Keef d’«It’s All Over Now» et de «Down The Road Apiece». Il indique aussi qu’«I Saw Her» est inspiré des Charlatans, l’un des groupes qu’il chouchoute le plus.

En 1976, les Groovies se préparent à enregistrer leur deuxième album Sire. Comme il songe à taper dans les Byrds avec le fameux «Feel A Whole Lot Better», Cyril sort de l’étui sa douze cordes Rickenbacker stéréo. Il rappelle que «Between The Lines» est un hommage à la coke que tout le monde appelle ‘Charlie’ en Angleterre et que les Groovies, dans leur jargon interne, appellent ‘Whatsit’. Il revient aussi à ses chouchous Paul Revere & the Raiders avec «Ups And Downs». Autre choix marrant : il s’amuse à taper dans les Beatles tapant dans le «Reminiscing» de Buddy Holly. Autre fait marquant : n’oublions pas que l’ex-Charlatan Mike Wilhelm fait son entrée dans le groupe avec Now. Cyril observe enfin que Dave Edmunds s’implique de plus en plus dans le son des Groovies, ce qui n’est pas pour lui déplaire. En fait, il profite des deux pages que lui octroie Mike Stax dans chaque numéro d’Ugly Things pour passer tous ses albums au peigne fin. On le sent vraiment très fier de son œuvre.

Cyril et les autres profitent des moments de battement pour aller se balader dans la lande, où rôde dit-il Dieu sait quoi, ghosts and wombats and who knows what else. Un soir, Dave emmène Cyril et Chis dans un pub vieux de 400 ans. Dave conduit sa Mini Cooper très vite, nous dit Cyril, a real speedster, et soudain, dans un virage, Cyril se met à hurler car il voit deux lumières rouges. Dave pile net et ils sortent tous les trois de la Mini pour constater que les deux lumières rouges sont en fait les yeux un chien noir géant ! What ? A giant galloping black dog ! Deux fois plus grand qu’un cheval, précise Cyril dont la mâchoire s’est décrochée et pend comme une lanterne sur sa poitrine ! Ils frissonnent tous les trois de plus belle lorsque le monstre passe près deux au ralenti, comme s’il trottait dans une autre dimension. Qui va aller gober une histoire pareille ? Cyril est un peu triste car aujourd’hui Dave Edmunds nie les faits. No giant black dog ! Sans doute a-t-il peur que ça attire les touristes dans la région. En tous les cas, Cyril reste en cohérence avec sa notion de comix underground. Si on repart de son point de vue, c’est une histoire qui va loin. Comme s’il voulait insinuer que les Groovies existaient dans une autre dimension. Quand on y réfléchit bien, c’est extrêmement intéressant. Encore faut-il savoir prendre le temps de réfléchir à certaines hypothèses, surtout quand elles paraissent saugrenues. Ça n’a l’air de rien dit comme ça, mais ce genre de pirouette est l’une des plus difficiles à réussir. Essayez et vous verrez. Oh, on ne réussit pas du premier coup. On se casse la gueule. Mais ça fait du bien de se casser la gueule.

Ugly Things # 46

Ugly Things # 47

Ugly Things # 48

(Rien dans le 45 et le 49, donc inutile de les acheter).

Keef Keef bourricot

Au fond, c’est une bonne chose qu’un cat comme Keef refasse l’actualité. Depuis cinquante ans, on ne se déshabitue pas vraiment de lui, même si les albums des Stones ont perdu leur pouvoir. Difficile de faire des miracles pendant cinquante ans. Ceux qui font des miracles doivent finir par se lasser. On imagine aisément que Keef ait pu se lasser. Au début ça doit être marrant, «The Last Time», «Jumping Jack Flash», «Satisfaction», ensuite «Gimme Shelter», «Live With Me», «You Got The Silver», «Happy», et puis ça finit par devenir une espèce de routine. Dans le regard de Keef, l’éclat prophétique s’est terni, une sorte de mélancolie propre à ceux qui ont tout vécu semble à présent le voiler. Il est arrivé la même chose à Chuck Berry, victime lui aussi d’une écœurante facilité à faire des miracles. Et ce n’est un hasard, Balthazard, si Keef se sentait intellectuellement apparenté à Chuck Berry. La dimension des génies nous dépasse un peu, nous n’avons d’eux qu’une perception très limitée. Keef, Chuck Berry, Gandhi, Martin Luther King, Victor Hugo, que savons-nous d’eux ? Pas grand chose. Quelques disques, quelques livres, quasiment rien. L’extraordinaire de la chose est qu’on réussit quand même à se goinfrer de ce quasiment rien. Tiens, Keef fait la une de Mojo et ça redevient un événement, comme au temps béni des interviews qu’il accordait au New Musical Express, notamment le fameux «You’re never alone with a Smith & Wesson» qu’on avait lu tellement de fois qu’on connaissait l’ordre des questions et la teneur des réponses. Oui, Keef revient avec ses gros doigts boudinés et un regard souligné au khôl. Il est même bombardé rédacteur en chef du numéro et il rip the joint avec un choix d’articles extrêmement keefy : Muddy Waters, Bobby Keys, Peter Tosh et Norah Jones. Écoutez ce que dit cet homme en page 6, pour présenter la sélection de cuts rassemblés dans la compile jointe au mag : «Just the playing of music is one of the most civilized things I can think of.» Et il fait mettre civilized en ital, pour bien insister sur la notion. Eh oui, Chuck Berry incarnait cette notion de civilisation, son ring ring goes the bell balayait toute la haine des racistes blancs d’Amérique et d’ailleurs. Avec sa guitare, Chuck niquait les rednecks, with their guns up their asses. Et Keef continue de vanter les mérites de la musique, disant que les musiciens sont des mecs bizarres, car une autre conversation se fait pendant qu’ils jouent ensemble. Il appelle ça The other language. Avec bien sûr un accord préalable, ce qu’il appelle un agreement. Pour lui c’est ça, the civilized thing. Les mecs jouent ensemble au lieu de se taper dessus. Dans la compile, on retrouve bien sûr Chickah Chuck, mais aussi Jimmy Reed, Pattie Labelle, Willie Mitchell qui a écrit des arrangement pour Talk Is Cheap, les Coasters, Funkadelic, Dion, pas mal de Rastafaris et Muddy Waters. Keef dit qu’en découvrant Muddy à l’époque, il découvrit la notion de power. The inner power.

C’est Robert Gordon qui se charge de l’article sur Muddy. Oh la belle double : on y voit Muddy gratter sa gratte et sa femme Geneva l’enlace. L’image parfaite. Tous ceux qui ont lu la bio de Robert Gordon sur Muddy savent pourquoi cette femme est belle et à quel point elle est vitale dans l’histoire de Muddy et donc du blues et donc des Stones : Geneva eut la grandeur d’âme d’accepter que Muddy ait des fiancées à droite à gauche et des enfants avec ces fiancées. Cette façon de tolérer les choses relève de la plus haute intelligence. Mais cette histoire ne passe pas toujours très bien quand on la raconte, ici ou là. Figurez-vous que des gens ne comprennent pas qu’on puisse tolérer des vies parallèles. Ça permet toutefois de conforter l’idée de base : l’intelligence, c’est comme le manque d’intelligence, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Dans l’article, on tombe sur une autre image à caractère historique : ça se passe chez Chess et on voit la triplette de Belleville autour de Leonard le renard : Muddy sous sa pompadour, Little Walter soufflant un coup d’harmo et Bo avec ses Gretsch rectangulaire et ses lunettes à montures d’écailles. Que dire d’autre que Wow ? Wow !

Keef a 75 balais. Quand on lui demande comment il arrive à sauver les apparences (maitain that chic physique), il répond ceci : «I get up. Ummmm. And then, uh, you know, I sit down. I don’t do none of this trotting around, I think it’s bad for you. It’s bad on the joints, especially on concrete. I don’t go with that. It’s just not for me.» Ça nous rassure de savoir que Keef ne fait pas de jogging comme les autres vieux. Il est un peu comme Mick Farren, pas question de lui faire enlever ses boots. Il annonce qu’il a stoppé la booze. Il se contente d’un verre de pinard pendant les repas et d’une Guinness de temps en temps - It’s like heroin, the experiment is over - Mais il ajoute que si tu le croises dans un bar et que tu lui offres un verre, il ne saura pas le refuser - I wouldn’t turn it down. I’m not a puritan on these matters. It’s just that it’s not on the daily menu any more - Ce qui frappe le plus chez Keef et ce depuis toujours, c’est la classe des réparties, l’extrême agilité à tourner des formules tellement anglaises qu’elles en deviennent indécentes d’élégance. En français, on ne penserait jamais à dire «Je ne fais pas le puritain dans ces cas-là.»

Alors bien sûr arrive sur le tapis l’histoire de la longévité du groupe : Keef et Jagger, 75 balais, Charlie Watts 78 et Ronnie Wood 72. Keef espère continuer - If you give me 80,000 people, I feel right at home - Il ne veut pas décevoir les gens - The smell of the crowd, it gets ya ! - Et nous voilà de retour en 1988, au moment où Jagger fait ses disques et ses tournées solo. Keef le vit mal et après avoir insulté Jagger dans la presse, il change de tactique et commence à bricoler des cuts dans son coin avec Steve Jordan, le powerhouse new-yorkais. Oh, il insiste bien pour dire qu’il ne voulait pas démarrer un autre groupe, car dit-il, the Rolling Stones is a full time job, mais comme il ne se passe rien cette année là, il rassemble quelques amis - Suddenly I realized, God, it’s like I’m at the beginning of the Rolling Stones again - Et pouf, Bobby Keys entre dans la danse. Keef invite Waddy Watchel, un blanc qui a joué avec Linda Ronstadt et Ivan Neville, le fils d’Aaron. Et puis tiens, on va appeler tous ces mecs the Xpensive Winos. «We started to come up with some interesting songs», croasse Keef.

Dans les futurs livres d’histoire, les spécialistes diront que Talk Is Cheap est un chef-d’œuvre de l’ère Richardsienne. Ne serait-ce que pour ce règlement de comptes intitulé «You Don’t Move Me» - It’s no longer funny/ It’s bigger than money/ You just don’t move me any more - Jagger s’en prend plein la gueule. C’est Steve Jordan qui bat le beurre dans cette cambuse. Pif paf, il cogne dur et Keef sculpte son monde magique d’une voix de mineur cacochyme. Quelle admirable musicalité, c’est bardé de clameurs démentes. Pour cet album, Keef est allé enregistrer à New York, puis dans le Sud : il voulait Willie Mitchell et les Memphis Horns sur l’album. Mais aussi d’autres légendes à roulettes comme Bootsy Collins, Maceo Parker, Sarah Dash de Labelle et Johnnie Johnson qui en 1953, avait embauché à Saint-Louis un jeune guitariste nommé Chuck Berry. L’autre coup de génie de l’album s’appelle «How I Wish», c’est le hit universel avec de la mélodie plein la gueule, il n’existe rien d’aussi seigneurial dans l’esprit rock d’Angleterre. Keef chante à la véhémence, comme s’il bramait à la lune dans les causses. Il est pendant quelques minutes le roi du monde, le temps d’une chanson parfaite, il tombe dans un océan de chœurs achalandés et de clameurs grandioses. Steve Jordan mène tout ça à la baguette, sec et net et sans bavures. Il faut aussi écouter «Whip It Up» car Keef l’attaque à la Stonesy et un certain Charley Drayton rentre dans le lard du cut à coup de bassmatic. Voilà LE hit décadent par excellence. Keef est l’Oscar Wilde du rock d’Angleterre, c’mon baby et les filles derrière braillent whip it up. Il faut le voir relancer son hit à la seule force de son intelligence de rocker épouvantablement doué. Keef n’est pas un rêve, brother ! Bobby arrive avec son sax texan à la main et Keef force une voix qu’il n’a pas à coups de baby baby ! Rien d’aussi devastating, whip it up ! Les descentes de basse sèment la confusion dans les rangs. Franchement, c’est très spectaculaire. On retrouve l’un des bassmen favoris de Keef sur deux cuts : Joey Spampinato de NRBQ. Il vient sonner les coches du rumble dans «I Could Have Stood You Up». Et qui joue du piano là-dedans ? Oui, tu l’as deviné : Johnnie Johnson ! Oh boy ! Et Mick Taylor gratte sa gratte. C’est mieux que de gratter ses poux. Ah les brutes ! Le NRBQ joue aussi sur «Rockawhile», encore un cut visité par la grâce. The greatness of the groove according to Keith Richards. C’est aussi rampant qu’un gros reptile. Rockawile ! Rock in style ! On entend Ivan Neville jouer du piano sur «Locked Away», un hit mélodiquement parfait. Ce diable de Keef n’en finira donc jamais de créer l’événement ? Il revient au rumble de groove à retardement avec «It Means A Lot». Le groove qu’il jette dans nos tranchées met du temps à sauter, Keef se situe là, dans la longueur de ce temps, c’est excellent, il chante what does it mean et les autres lui répondent It means a lot, mais dans le décalage du groove de Keef. C’est infernal. Un bassmatic de rêve dévore le cœur du groove. Étonnamment, la magie opère dès le cut d’ouverture, «Big Enough». On sait tout de suite qu’on entre dans un album hors d’âge. Le son saisit. Les Winos jouent au maximum des possibilité du power rock. Keef chante comme il peut mais quel buzz down the road apiece ! Bootsy on bass et Maceo Parker on sax, avec eux soyez certains d’atteindre le cœur d’un mythe qu’on appelle le groove. Steve Jordan y bat le beat du tambour des galères. Retour à la Stonesy pure et dure avec «Take It So Hard». Keef s’étrangle à le chanter. Steve Jordan passe au bassmatic. On a même du shuffle de chœurs. Ce n’est pas un album de tout repos, oh no no no ! On retrouve la même équipe sur «Struggle». Keef a du pot d’avoir ces mecs-là derrière lui. Steve Jordan tape comme un sourd et Keef chante comme une ablette dévoyée, c’est extrêmement rock’n’roll. Keef se prend à son propre jeu. On entend rarement des grooves cognés aussi violemment. Keef duette avec l’immense Sarah Dash sur «Make No Mistake». Elle vient dasher dans les bras de Keef. Fucking sensuality !

Dans l’interview, Keef épilogue sur la nature de sa relation avec Jagger. Il évoque un amour fraternel et donc des crises de jalousie. Mais ça n’affecte pas leur mode de fonctionnement - It is a strange relationship, I’ll give it that. Strange, and very long - Pendant l’interview, il fume à la chaîne. L’interviewer lui demande s’il compte arrêter de fumer et Keef lui dit qu’il a essayé mais que ça n’a pas vraiment marché. Keith Cameron cite Lou Reed disant qu’il est plus difficile d’arrêter la fumaga que l’héro et Keef acquiesce : «Arrêter l’héro, c’est l’enfer - it’s hell, but a short hell.» Il ajoute qu’il essaye quand même de réduire sa conso. Et ça marche. Il s’aperçoit qu’il n’en a pas besoin, et c’est exactement comme ça qu’on arrête de fumer. Tout à coup, on trouve que ça ne sert plus à rien de fumer. A useless habit, comme dit Keef. Il avoue aussi être marié depuis 35 ans avec Patti Hansen. Le secret de cette longévité ? - I found somebody that could put up with me, man. You don’t run away from that. Bless her heart - Et quand Keith Cameron lui demande si le fait d’atteindre un âge aussi vénérable que le sien lui apporte une certaine forme de sagesse, Keef croasse : «Je ne pense pas qu’on atteigne cet âge sans rien apprendre.» Et il se penche pour murmurer d’un ton de conspirateur : «J’ai déjà dit ce que j’avais de plus sage à dire lorsque j’étais très jeune, hee heee hee heee.» Mais au fond, il n’aime pas la notion de sagesse. Il préfère parler d’expérience. Puis il ajoute le point essentiel : ne pas rester coincé dans le passé. Aux yeux des tenants de la modernité, il se contredirait presque en avouant un profond mépris pour les réseaux sociaux et les téléphones - I’ve never liked phones, you see - Il explique ça très bien, car quand on devient célèbre à 19 ans, le téléphone sonne tout le temps, et ce sont toujours des gens qui te demandent des trucs. Alors évidemment, les portables, c’est encore pire. Oh no ! Il ajoute que les gens qui le connaissent savent qu’il n’a pas de phone. C’est une élégante façon d’expliquer que la modernité ne passe pas par le smartphone. Au dix-neuvième siècle, on appelait cette tournure d’esprit le dandysme. Keith Cameron conclut l’interview avec un compliment : «You seem a sunny character at heart», ce qu’on pourrait traduire par : «Vous semblez être quelqu’un de très chaleureux.» Et Keef rétorque : «Essentially, yeah !» Bon d’accord, il y a eu des moments difficiles, mais avec un peu d’optimisme, on passe à travers - Nobody said it was easy - C’est du pur Keef.

La réédition de Talk Is Cheap fait l’actu de Keef. On en profite pour ressortir du placard l’autre chef-d’œuvre de l’ère Richardsienne, Main Offender. On croyait les Stones finis à l’époque. Grave erreur : écoute «Runnin’ Too Deep» et tu retrouveras la Stonesy dans tout son éclat. Et avec l’autre fou de Steve Jordan derrière, ça redevient très sérieux. Keef sait très bien ce qu’il faut faire pour relancer la Stonesy. Back to the basics ! On retrouve ce fou de Steve Jordan sur le «999» d’ouverture. Ivan Neville nous nappe ça sec. On appelle ce genre de mecs des brillants mercenaires. Don’t panic ! Ah ha ! Keef embobine tout le monde. Il claque son rock à la jouissance prévisible, here we go ! Toute sa vie, Keef a gratté sa gratte pour la seule gloire du rock. Quel bâtard de son ! Il faut le voir passer au dub avec «Words Of Wonder». Il sait tiguiliter la note, en plus. Effarant de keefitude céleste ! Encore une belle sinécure avec «Yap Yap» - I hear it’s okay, yeah yeah - Quelle fabuleuse entrée en matière ! Keef joue de la basse. Il n’a besoin de personne en Harley Davidson. Yakety yap ! here we go ! Babi Floyd et Bernard Fowler font le Yap Yap dans le groove du grand Keef qui chante à la sourdine mal réveillée, Yap Yap you talk too much. Il reste dans le heavy groove avec «Wicked As It Seems». Charley Drayton fait gronder sa basse à l’ancienne, Keef chante au rauque et Steve Jordan frappe sa caisse claire comme s’il la haïssait. No way out, font les Winos - Why don’t you go/ All over me - Cet album est une nouvelle leçon de choses. Keef obtient ce son sec incroyablement beau. Il se paye ça comme on se paye une bague de pharaon dans le souk du Caire. Retour à la Stonesy avec «Eileeen». Keef sait claquer un accord au coin du bois. Steve Jordan frappe de plus en plus fort. Quel sale mec ! Personne ne lui dit rien. Qui oserait ? Il frappe avec le venin du killer. Il mord la cuisse du beat. Le beat n’a aucune chance d’en réchapper - What do I do - C’est tendu à se rompre. On est dans l’osmose de l’égalité des chances, Keef donne tout le loisir au choix, il le laisse venir à lui. Il ultra chante au souffreteux, c’est encore une fois d’une classe épouvantable. Ah tu parlais d’aristocratie du rock ? On est en plein dedans.

Signé : Cazengler, Keith Ricard

Keith Richards. Talk Is Cheap. Virgin 1988

Keith Richards. Main Offender. Virgin 1992

Keith Cameron : The right stuff. Mojo # 305 - April 2019

MONTREUIL / 21 – 06 – 2019

COMEDIA

SHEITAN & THE PUSSY MAGNETS

BENDER / CRITTERS

Fête de la musique. Gros attroupement Croix de Chavaux, apparemment un groupe à la Pink Floyd, Râoulex King Trio en extérieur à l'Armony, m'arrête pour saluer Raphael Rinaldi qui nous a fait don des photos de Tony Marlow et David Evans voici quinze jours, mais ce soir pour moi c'est la Comedia ou rien, cette goutte de néant qui manque à l'absolu affirmait Stéphane Mallarmé. Comme je n'ai pas réussi à mettre la main sur le rien, me voici à la Comedia. Ici la fête est beaucoup plus existentielle qu'ailleurs. Une ZMAD, zone musicale à défendre.

SHEITAN & THE PUSSY MAGNETS

Nos gens sur scène. Densité maximale. Cinq de Villejuif. Le diable et ses accros de la vulve, rien que cela. Remarquez que c'est plus sain que nos gouvernants qui s'accrochent à leur pouvoir. Z'ont un synthé. On a beau dire mais un orgue dans un groupe c'est comme un ogre dans un conte de fées, ça change tout. Surtout s'il est bien joué, s'il ne bouffe pas le son des acolytes, s'il densifie, s'il ne passe devant que lorsqu'il faut signifier au public que l'instant est important et mérite d'être souligné au fluo rouge. Bref à peine ont-ils démarré qu'ils nous offrent une matière grasse et ondoyante dans laquelle l'on pressent qu'il y aura à donner forme. L'on n'est certainement pas dans un combo punk, mais le diable se niche aussi dans la musique moins sauvage, davantage cuisinée. Le cru et le cuit, raw or cooked, parfois il est bon de se sustenter des deux.

Rawad pose sa guitare à terre et se saisit de son micro qu'il approche de sa bouche de ses deux mains. Il ne chante pas, il conte, il évoque. L'on ne sait quoi, mais toutes les légendes et toutes les proférations contiennent leur part de sublimité. L'a la voix envoûtante, cela permet à chacun de se raconter ce qui chez lui engendre le rêve. La musique se densifie autour de lui, nous sommes chez des amateurs de ce que je réunirais sous l'appellation incontrôlée de rock anglais poétique, un vaste diagramme qui court des Zombies d'Odessey and Oracles à David Bowie. Que l'on retrouve aussi bien dans les groupes de heavy rock qu'expérimentaux. Une plus grande importance accordée aux paroles et aux gradations musicales. Avec le risque de se perdre dans les arrangements pompiers et les lyrics de carton pâte.

Mais nos Sheitanistes ont flairé le piège. Alternent les passages lyriques avec des sautes d'humeur dignes des Pretty Things, subitement l'orage tombe sur le pays des merveilles et tout se met à tanguer salement. Dans les jeux de pile du hasard ou face du destin, il suffit de parier sur les deux côtés pour emporter la mise.

BENDER

La balance a déclenché la suspicion. Vous ont envoyé deux fragments de morceaux à raser la moitié de la ville. Dès le début du set ils ont commencé et nous ont démontré de quoi ils étaient capables. Un par un. ( Heureusement ils ne sont que trois ! ). Davy vous écrasé la production mondiale des croquettes en un tour de main sur ses toms. Pulvérisation optimale. S'est arrêté pour laisser la place à Sloog. Rassurant, un bassiste ça doome certes, mais dans les limites du raisonnable. Pas de chance, celui-ci s'est débrouillé avec ses quatre malheureuses cordes pour atteindre le même volume sonore que son confrère batteur, avec en plus le couinement désagréable du goret que l'on égorge. Puis l'a laissé la place libre à Agabawi. Là on pressentait : avec sa chevelure sauvage et sa taille de géant, il ressemblait au chef des barbares qui mène l'attaque contre les légions romaines dans Gladiator, alors quand il a écrabouillé la planète sous son bombardement de riffs, l'on s'est dit que notre dernière heure était proche. Evidemment son petit numéro de dissuasion active terminé, sont partis tous les trois ensemble. Au bout de dix minutes nous bougions encore sous l'éboulement terrifique, faut l'avouer, c'était bon, mais bon pour combien de temps ! Et c'est là que le miracle a eu lieu. En pleine tempête, l'on a entendu une étrange modulation, c'était Agabawi, sur sa guitare, l'alcyon s'est posé sur les flots en colère et la beauté du monde nous est tombée dessus.

Ne nous ont pas fait le coup de l'arrangement toile arachnéenne qui se balance mollement sous la brise matinale, non c'était épais comme la chape de béton qui recouvre Tchernobyl, du solide, mais aussi immémorial que la frise du Parthénon, Davy a carrément abandonné son poste de drummer fou, s'est saisi du micro et a entonné d'une voix de berceuse affermie un hymne voué à l'on ne sait quel dieu du néant, un chant de remerciement et d'apaisement. Et l'on a senti la respiration régulière du grand cobra endormi. Un étrange sentiment de sereine puissance a inondé les cervelles de l'assistance. Pas de doute on était à l'intérieur du paradis.

Vous vous en doutez, si les pires choses ont un début, c'est que les meilleures possèdent une fin. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour compter jusqu'à 0, 3, l'on s'est retrouvé en enfer, dans le style grand arasement final, Bender a bandé toutes ses forces et nous a ramenés dans l'apocalypse éternelle. Un tourbillon sans fin, une trombe dévastatrice, une onde mortelle qui vous précipite par les fenêtres du vingt-cinquième étage, votre corps éclaté au pied de l'immeuble comme une outre crevée gonflée de sang. Flaque existentielle dans laquelle les sangsues du désespoir viennent se désaltérer.

Certes le calme est de retour, alors qu'il ne va plus rester une goutte de votre hémoglobine, mais avec plus d'ampleur, Agabawi se lance dans une mélopée, un chant puissant, sorti de ses entrailles de colosse, il clame tel un baryton d'opéra au dernier jour d'un cycle finissant. La mort et la vie étroitement emmêlées dans son gosier. Nous ne savons plus si nous marchons sur des cendres ou parmi un incendie. C'est cela Bender une force qui va droit devant, qui respire fort mais qui n'arrête jamais sa marche. Traverse la chaussée des géants et les clairières heideggeriennes de l'être au pas de course. Partent d'avant le mal et se dirigent au-delà du bien, du néolithique au cosmique. Braconnent le cobra. Recueillent le venin. Vous donnent à boire. Si cela ne vous a pas tué, c'est que cela vous a rendu plus fort. Il vaut mieux que vous n'ayez pas entendu le growlement hideux de Sloog à la fin du dernier morceau. Le crachat qui tue.

Grosse impression.

CRITTERS

Il est des malfrats qui mettent trois ans à préparer le cambriolage du siècle. L'heure fatidique arrive, la veille la combinaison du coffre a été aléatoirement changée par un programme informatique dont ils ignoraient l'existence. Pas du tout la manière de faire des Critters. Eux, sont les adeptes du vite-fait, bien-réussi. Des chevaliers de la vieille pince-monseigneur. Pour les précautionneux qui ont installé une porte blindée, ils ont quelques bâtons de dynamite en réserve. Vous dégoisent vingt appartements en une matinée. Ceci n'est pas juste une image, mais une image juste. Vous alignent les titres comme se succèdent les torpilles dans les tubes-lanceurs des sous-marins. Touché, coulé, vite une autre, et au suivant. Ne vous prennent pas en traître vous annoncent la prochaine chanson, à peine ont-ils terminé la précédente. C'étaient les Critters en théorie.

Les voici en pratique. J'ignore ce qu'ils ont contre leur batteur, mais ils le cachent. Font le mur avec leur guitare comme au foot pour le pénalty. Posent devant lui le bassiste, des pectoraux d'athlète grec, pour faire phantasmer les filles il les a recouverts d'un filet à mailles larges qui attise le désir de ces fruits juteux en même temps offerts et retranchés. Ne reste plus qu'une solution au bat-man, puisque l'on ne peut le voir, on l'entendra. A l'énergie qu'il dégage doit lui falloir trente-six heures de caisson oxygéné pour se remettre, à la cadence où il tape on les soupçonne de l'avoir remplacé par un robot de la dernière génération, un prototype dernier-cri de l'Intelligence Artificielle. J'ai vérifié, c'est bien un être humain, pas de tricherie, le gars doit avoir le système nerveux qui fonctionne à la fission nucléaire. Impact de grêlons gros comme des œufs d'autruche sur la batterie.

Très logiquement, si les deux guitaristes veulent se faire entendre doivent trimer comme sur un trimaran. Perso je filerais ma démission. Eux ça les botte, ça leur plaît, ils en rigolent, ils en raffolent, ne pataugent pas dans la colle, ils volent au devant des difficultés, ils échangent des riffs comme s'ils se trucidaient au scalpel, au plus près, un foulard de trente centimètres ente les dents à la manière d'un lien ombilical par qui transite la rage et l'énergie. Critters au cran d'arrêt qui n'arrête pas. Des coups brefs mais font jaillir des geysers de sang et de lymphe à la manière du montage final de La Dernière Horde. C'est que la bêtise du monde contre laquelle ils se battent est une baudruche crevée qui refuse de se dégonfler. Même que peut-être a-t-elle tendance à enfler ces derniers temps. Qu'importe ils rajoutent de la hargne à chaque morceau : Guerre, Crève, Délire, Marche, Mort, Contrôle, vous dessinent le monde en pointillés comme ces tracés sur les fascicules destinés aux enfants. Si notre monde était une rose, les Critters en seraient les épines. Empoisonnées.

C'est l'Héracles grec qui chante. Le héros est aussi le hérault. Vous jette les mauvaises nouvelles à la figure, l'a le chant saurien, coupe les phonèmes qui dépassent, ne noie pas le poisson dans l'eau douce, vous ébouillante les crustacés, et leurs pinces coupantes en un ultime spasme vous cisaillent vos dernières illusions aux racines. Ecouter les Critters équivaut à danser Au-dessous du Volcan de Malcolm Lowry. Et personne ne s'en prive, vous communiquent la joie vicieuse des révoltés qui n'abdiquent jamais. Trois rappels aussi incandescents que des illuminations rimbaldiennes. C'était une saison en enfer avec les Critters.

RETOUR

Devant L'Armony et sur la Croix de Chavaux les concerts se terminent, je ne m'attarde pas, tel un bateau pirate, suis rempli d'or jusqu'aux écoutilles, et je me hâte vers mon repaire. C'étaient les fêtes du rock'n'roll.

Damie Chad.

THE CENTURION'S SERVANT

BENDER

( 2019 )

Rigil Kent : guitars, synthé, vibraphone, vocals / Agabawi : guitars, keyboard, ukelele, vocals / Sloog : bass, vocals / Davy : drums, keyboard, theremin, vocals / + Alexis Noël saxophone.

The Centurion's Servant : décliné en quatre mouvements : Part I : Enterred Capernaum : bienvenue dans le capharnaüm, rythme entraînant malgré quelques échardes fuzziques, il semble qu'au bout du couloir certaines marches soient plus difficiles à monter ou à descendre, l'on ne sait plus où l'on en est. / Part II : Under my roof : voix fine de chaton qui miaule, puis c'est l'accompagnement orchestral qui se joint à la chorale insipide, d'autant plus inquiétant que beau, dépaysant. Au loin et tout devant un instrument se plaint. / Part III : Sick and ready to die : moane encore longtemps mais le son s'agonise de lui-même. Bientôt remplacé par des hululements synthétiques. Même le blues se vend sous forme de plastique irrécupérable. / Part IV : Tuning to the crowd : retour à la vie, une voix qui s'affermit, et la musique prend de l'ampleur, montée progressive qui s'éteint brutalement. Mercury Signals : tournoiement des hélices du caducée mercurial pour inaugurer un chargement énergétique sans précédent. Living dead cat : pas vraiment un nouveau morceau, une suite qui s'accélère, des chœurs qui fusent de partout comme si l'on écrasait l'accélérateur sur un échangeur d'autoroutes. Cela se termine par un jeu de batterie qui épouserait les ondoiements grandiloquents d'un orchestre symphonique. Mais en accéléré. Et puis des voix innocentes d'enfants qui viennent de faire une grosse bêtise. Ghosts Place : une guitare seule rejointe par des voix peu fantomatiques, sur un nappé d'orchestration qui recouvre les îles du remord, suivies d'une espèce de vocal processionnaire, une marche en avant dans le noir intérieur. What's in your bag? Can we save Iggy ? : une intro nettement plus rock'n'roll, des voix traitées à la mode groupe filles-sixties, la question métaphysique de la salvation du Pop iguanéen se déroule sur des guitares impertinentes qui tirent la langue. S'interrogerait-on sur le destin du rock en se remémorant ses sources ? La réponse est emportée dans le vent joyeux d'une dernière ronde. Est-ce vraiment si important ? Pray the king : apparition majestueuse de l'orgue, comme quand votre cousine était entrée dans l'église le jour de son mariage. Deuxième mouvement : moins de grandiloquence, les festivités commencent. Cobra is missing : changement d'ambiance, au bout du chemin l'on ne trouve pas toujours ce que l'on désirait. Peut-être fallait-il regarder davantage dans le capharnaüm de son cerveau et ne pas croire les promesses qui rendent les fous joyeux. L'absence du cobra n'a pas l'air d'être une catastrophe irrémédiable. The Centurion's Servant : Part V : l'est temps de tirer la leçon de cette épopée qu'il faut bien se résoudre à nommer en fin de compte burlesque. En queue de poison insidieuse. Quand la promesse ne tient pas ses promesses, le plus sage n'est-il pas d'aller se coucher.

Un disque ambitieux. Pochette énigmatique pour une citation évangélique. Une mer houleuse et romantique, et le serviteur du centurion en maillot de bain. Ce qui est sûr c'est que les légions ne sont pas là. Les rêves de conquête se dissipent-ils à la vitesse d'une vague qui se retire ! Au dos de la pochette la mariée est bien seule. Mariée basse. Après les illusions perdues vivons-nous l'époque des désillusions retrouvées ? Si le cobra est mort, sur quel autre rivage braquer nos désirs ? Ceci n'est qu'une interprétation. Les disques de rock qui font réfléchir sont assez rares sur cette planète. Soyez curieux. Il paraît que cela rend intelligent. Ce dernier trait de caractère est d'une impérieuse nécessité pour ceux qui veulent survivre. Exemple à suivre : Iggy sur la galette qui sort du congélateur.

Damie Chad.

HILL'S LIGHT

BENDER

( Octobre 2014 )

Pochette vert tendre et dessin naïf. Représente tout de même aussi bien notre planète que l'œuf cosmique originel. Bender est un groupe à surprises. Le disque précédent possède bien quelques accointances avec le concert beaucoup plus rentre dedans, mais ici nous remontons près de cinq ans en arrière et nous voici loin de notre présent rock. L'ambiance est définitivement cosmic trip.

Sad little bird on the rain : je ne sais pourquoi – en fait si – à la seule lecture des titres j'ai pensé aux Doors, instrumental tout lent avec en fond des roulements de voitures sur une highway de plus en plus prégnants, c'est la pluie qui tombe sur le pauvre petit oiseau tellement triste qu'il est aux abonnés absents. Matchbox : une comptine enfantine sur le destin d'une allumette, mise en scène d'une voix mélodramatique sur une musique qui flambe. Etincelant et fugace comme un feu de paille. The house : une chanson d'amour toute douce qui égrène ses notes sans se presser, la voix qui traîne, un parfum american folk indéniable, mais la pression arrive plus vite que prévue, et tout redescend tout doucement pour repartir à l'assaut du bonheur. Ce coup-ci l'on pense à Neil Young. Jet lag : des paroles à la dérive colorée planétaire à la Hendrix, mais pour les éclats coupants de guitares vous repasserez, quoique à la fin on s'en rapproche un peu. Airplane's starway : la suite de la précédente, ne pleurez pas les disparus, ils sont très loin et très heureux. Arpège de guitare et voix composées. Harmonies rassurantes. A river of stars : pourquoi se faire tant de soucis sur cette terre puisque bientôt ta poussière volera dans les étoiles. Pas très gai tout de même, c'est sans doute pour cela que la musique se fait incisive, la voix plus lyrique pour vous convaincre de la beauté du chemin des étoiles. Serions-nous en pleine philosophie hippie. Fallen angel : plus dure est la chute, les anges tombés du ciel ne m'arracheront pas de cet espace-temps dans lequel je suis englué. Si la musique devient si violente, serait-ce la marque du désespoir. Le roi Cobra : puisque tu ne vas pas à lui, le roi Cobra vient à toi. La joie déborde, la musique danse, les lyrics s'emmêlent et puis s'exaltent. Des guitares tire-bouchonnent. C'est la fête. La grande fête venus des lointains de l'espace. Bender 3000 : musique compressée, elle a voyagé à la vitesse de la lumière, rien de punk, elle vient du futur, vautrez-vous sur vos petites amies et laissez faire le temps. Il arrive. Avenir radieux. Hurlements de joie. Bend the time : message ultime, détache-toi de toi, sois comme moi poussière d'étoiles capable de renaître en d'autres univers. Le mot joker ''amour'' n'est pas prononcé mais c'est ainsi que se construit les attractions merveilleuses. Qui l'entendrait sans rire en ce nouveau siècle. Ce disque sent son San Francisco à plein nez. Décidément chez Bender les disques se succèdent et ne se ressemblent pas.

CHELSEA SIDE

BENDER

( Septembre 2015 )

Un an plus tard. Un graphisme de pochette similaire, mais bye-bye l'œuf orphique, l'omelette est moins bonne que prévue, le Grand Cobra est encore présent, l'est au prise avec ce que nous nommerons au plus vite l'ange du mal, ou l'ectoplasme actif de la Cité des hommes. La pauvre bébête n'est pas à la fête, prend des coups, à l'instar de la Statue de la Liberté elle porte une couronne sur la tête, mais elle ne rayonne point, semble plutôt une tiare d'épines christique.

Sunday morning : le soleil ne brille pas toujours, l'incompréhension s'installe entre les êtres, musique en urgence emballe sec, mais si tu n'es pas capable de survivre c'est moi qui m'éclate. La cervelle contre le mur. Chelsea side : balade fallacieuse en la grosse pomme. L'est remplie de clichés qui correspondent à la réalité. The dream is over. Du côté de Chelsea le quartier artist, c'est sûrement mieux. L'on se réfugie toujours dans ses propres légendes. Se termine par un petit harmonica tout ce qu'il y a de plus country. Song A : en apparence une belle chanson d'amour, avec cette musique qui glougloute au début et puis le rock s'en mêle comme le doute s'insinue en votre esprit. Chanson de rupture, entre ce ce qui part et ce qui revient. Sans doute pas au-même. Le morceau explose en plein vol. Parfois l'on en dit moins pour en sous-entendre plus. Charivari final. Fallen Angel : deuxième version de l'ange aux ailes cassées. Trémolo dans le vocal. Il semble que l'on ait pris conscience de l'ampleur du sinistre. La vie ne fait pas de cadeau. Les médicaments les plus amers sont ceux qui ne vous soignent pas. La musique n'essaie même plus de faire passer la pilule. I love you little N. Y. C. : amour, haine et déception. La pomme est empoisonnée mais l'on aime y mordre encore une fois. La musique chavire entre le bien et le mal. Batterie élastique. Airplane's starway : l'on reprend l'ascenseur ( presque to heaven ) de la galette précédente. Entrée funèbre, et puis les cendres volent et deviennent poussière d'étoile. Etrange on dirait que cette fois l'on y croit moins. Le monde a changé. Le regard que l'on porte sur lui aussi. Moins de confiance. Hangover : le retour du bâton, je vais vous montrer de quelle gueule de bois je me réchauffe. Splendeurs tonales, toute la mélancolie des rêves brisés. Le grand Cobra n'est-il pas le ver solitaire qui me ronge de l'intérieur. Très beau morceau.

Etranges ces deux disques. Sonnent américains. Je veux signifier par cela qu'ils ont une qualité d'enregistrement exceptionnelle. Surprenante pour un groupe qui vient de Toulon, mais à consulter le site de Vivarium Production, l'on se dit que Bender a trouvé en cette bonne ville méridionale une pépinière créative en pleine action. Les deux disques sont de même facture mais en un an que de progrès et de maturité acquises. Bender, un groupe à suivre et à surveiller.

Damie Chad.

30 / 06 / 2019 – MONCEAU-LES-MINES

ADA III

404 ERROR

ADA, rien à voir avec l'Ada ou l'Ardeur de Nabokov. S'agit de l'Assemblée des Assemblées, liée au mouvement des gilets jaunes. Ne pas confondre avec les tuniques bleues. Beaucoup de parlottes sur les bienfaits de la sainte démocratie pendant que l'Etat aiguise ses serres et que les banquiers entassent les billets. Vaudrait mieux un bon Kick Out The Jam préconisé dès 1967 par le MC 5, mais dans la vie il nous échoit souvent plutôt le pire que le meilleur. Bref cherchez l'erreur. J'ai fini par la dénicher, pour une fois le flair légendaire du rocker n'a pas eu à s'exercer, elle est venue toute seule, par la porte d'entrée et de sortie des oreilles.

Un petit roseau m'a suffi disait Henrier de Régnier, je suis un peu plus exigeant, me faut un bon balancement électrique, bien cadencé, cela m'arrache de ma chaise automatiquement et mes pas m'entraînent vers le corps du délit – peut-être pour échapper à l'irrémédiable éclat de celui de la Délie – en l'occurrence la fameuse 404 Error. Me presse donc, l'on doit être cinq sur l'ère goudronnée, dans mon entrain je dépasse même un gars qui marche devant moi, c'est lorsque je serai appuyé à la barrière que je réaliserai qu'il s'agit du chanteur qui s'en est venu sans doute au fond du cours vérifier le son. Pas de problème, l'orga n'a pas lésiné sur le matos.

404 ERROR

Ne font que des reprises, ce qui est jouissif certes, je le conçois mais qui reste dommage quand on juge de la netteté de leurs épures. Sont plus qu'au point pour apporter leurs petites contributions personnelles aux trésors du rock. Quatre donc. Trois qui jouent, un qui chante. Pa besoin de plus dans la boite à bouillon-cubes. Un défaut tout de même, perdent trop de temps entre les morceaux, et ce d'autant plus regrettable qu'ils connaissent le répertoire sur le bout des doigts et de la langue. Le public, finiront par avoir une bonne centaine de personnes devant eux, n'aura d'ailleurs de cesse de les presser.

Fine silhouette sombre, ressemble à un coup de pinceau esthétique d'un maitre calligraphe japonais, Juliet, de profil, le visage intermittent, tantôt caché, tantôt dévoilé, par le double flot de ces cheveux de jais, ses doigts épousent les cordes de sa grosse base, elle vous plaque les accords avec la sérénité d'un samouraï pour qui la mort n'existe pas.

Jean-Mi ne joue pas de la guitare à moitié. Look de brute biker à la barbe fleurie qui casse du bois rien qu'en fermant les yeux. Et ce qui sort de son ampli ce n'est pas de la mouture charançonnée. Un adepte du gros son. A cette particularité près que lui il ne vous déverse pas les tonitruances comme des tombereaux de pierres sur les pieds. Un soigneux. Lui il brode les riffs, à sa manière, l'ajoute son truc en plume d'aigle royal à chaque motif, vous le connaissez comme ça, et comme ceci avec cette échancrure toute en finesse au milieu, qu'en pensez-vous? On est jaloux, on n'aimerait lui reprocher d'être trop perso, mais non, l'on ne peut pas, l'a de l'imagination, mieux que cela de l'inspiration. L'on dirait un pointilliste qui vous colle le minuscule carré magique de couleur qui n'appartient qu'à lui, et le tableau vous prend une ampleur insoupçonnée.

Le Bob n'a pas intérêt à jeter l'éponge à chaque round. S'active sur ses fourneaux. Pour la cuisson, c'est du rapide, tourné et retourné, vous sert le cuisseau d'alligator tout dégoulinant de sang, même que parfois il remue encore. Vous donne l'impression d'être à chaque instant à la poursuite du break et hop quand vous croyez qu'il va lui échapper, il vous l'azimute d'un dernier coup. Vainqueur par K. O. et tout de suite il se met en quête du suivant avec lequel il a – quel hasard – un compte à régler. Lui apure l'addition finale de bien belle façon. Se fera ovationner plusieurs fois. C'est que ses trois zigomars ils font dans la quinte flush, le truc que vous avez entendu mille fois, ils vous le restituent à l'identique mais de façon totalement différente, l'arrive un moment où il y en un des trois qui vous file un paquet cadeau supplémentaire, Juliet c'est une basse qui démarre à l'amble, avez-vous déjà entendu un dromadaire baraquer dans la nuit au milieu du Sahara, non, alors je suis désolé, je ne puis vous restituer ce bruit si caractéristique, essayez d'imaginer une fin différente à la pièce de Shakespeare, le râle de regret de Roméo agonisant dans les bras de sa bien-aimée, ou alors c'est Jean-Mi qui vous file un solo, une égoïne crissante à la diable, genre le matin quand vous vous vous lavez les dents à la toile émeri pour avoir une bonne haleine fraîche pour le soir embrasser votre petite amie. Le Bob n'est évidemment pas le dernier dans ce genre de facéties monstrueuses, de temps en temps il prend des vacances, vous laisse en suspend, en plein milieu d'une raquellerie monstrueuse, cascade de pièces d'or sur les toms et puis plus rien, une demi-seconde – en rock c'est l'équivalent d'un semi-millénaire – de silence, et au moment où vous commencez à désespérer comme Oreste dans la scène finale d'Andromaque, splash il vous fend le crâne en deux d'un seul coup à la manière du vase de Soisson, et ensuite alors que vous essayez de recoller les morceaux il poursuit son bonhomme de chemin à toute vitesse.

Mais voici, celui que tout le monde attend. Une horloge sans lézard tourne à vide. Le bon grain sans l'ivraie de la folie est une erreur de la nature. En rock'n'roll si vous n'avez pas un chanteur qui capte l'attention et la tension, vous pouvez aller vous recycler dans la bicyclette sans roue. Nous le certifions Aurel n'a pas été fabriqué avec de la sciure d'isorel perforé. Sait bouger, sait chanter, sait charmer. Pas de stress, si vous le voyez soudain cavaler vers le micro qu'il a posé un peu n'importe où – surtout n'importe où - se débrouille toujours pour le rattraper juste à l'instant critique. Prend de surcroît le temps de s'ébouriffer les cheveux déjà en bataille, et hop il se lance dans le maelström enflammé de ses congénères et tout de suite l'arc-en-ciel vous sourit en pleines pluie diluvienne, ne force jamais sa voix – l'a des facilités comme l'on dit pour excuser les bons élèves d'être trop bons – mais il vous balance les lyrics avec cette justesse et cette conviction qui force le respect. Exemple, sur le Rock'n'roll de Led Zeppe n'essaie pas de se planter sur le plus haut perchoir du poulailler, il le fait en son propre ton sans esquisser une des modulations stratosphériques nécessaires, et ce sera encore plus évident sur le Whole Lotta Love, vous suit les montagnes russes, passant sans encombres des pentes les plus abruptes aux cimes les plus aiguisées.

Bref un bon concert. Sans surprise, l'on aurait bien encore smoker on the water, un grand moment, en cachette dans les waters, mais vous connaissez la France profonde des couche-tôt, qu'il faut respecter, le concert s'est achevé bien trop tôt. Bref on a eu le meilleur de l'ADA, l'ardeur rock'n'roll !

DEUX BECASSES D'OR

attribuées au rigolo qui tenait à interpréter à tout prix J'ai Dix Ans de Souchon, et à la jeune fille qui s'obstinait à monopoliser le micro pour annoncer la dégustation gratuite de choux à la crème à l'autre bout du campus... Il y a des gens qui ne comprendront jamais le sens de la vraie vie ! Kick Out The Jam, motherfuckers !

Damie Chad.

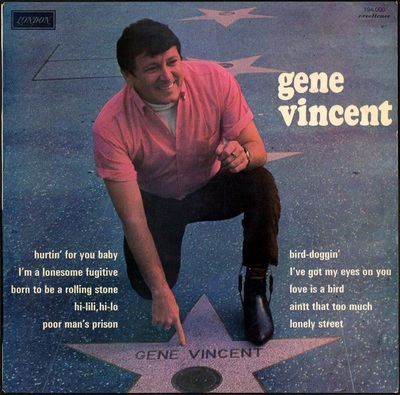

GENE VINCENT AND THE BLUE CAPS

( in Rock'n'Folk N° 623 / JUII 2019 )

Juste pour info et le plaisir de terminer cette année en citant le nom du plus emblématique des rockers. Page 86, du R'N'F 623, vous trouverez une analyse de la pochette du deuxième LP de Gene Vincent due à Patrick Boudet. Pas vraiment un acharné de la sémiotique – ce qui n'est ni un mal en soi, ni un reproche - Patrick Boudet. Je n'en dis pas plus, ayant pour l'année prochaine le projet d'une contribution vincenale dans les cartons. Keep Rockin' Til' Next Time !

Damie Chad.

P. S. : dans le même numéro, une page sur les Grys-Grys chroniqués à plusieurs reprises ces deux dernières années dans KR'TNT ! et le nom de Noël Deschamps, un de nos rockers français préférés, cité à la va-vite en dernière page.

11:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nashville pussy, cyril jordan, keith richards, sheitan & the pussy magnets, bender, critters, 404 error, gene vincent

22/02/2017

KR'TNT ! ¤ 317 : MIKE KELLIE / LIZARD QUEEN / WILD CHILD / GENE VINCENT / DARWIN

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 317

A ROCKLIT PRODUCTION

23 / 02 / 2017

|

MIKE KELLIE / LIZARD QUEEN / WILD CHILD / GENE VINCENT / DARWIN |

Kelliemandjaro

La scène se déroule dans une bourgade abandonnée de Dieu, en haute Normandie. Nous sommes en l’an de disgrâce 1970. Promu chef à plumes, le patriarche a quitté la basse Normandie pour installer une famille mal recomposée dans un pavillon de fonction assez cossu. La période qui s’annonce ressemble à un cauchemar. Elle pourrait s’intituler Stranded in nowhere land. Un seul rayon de lumière : la visite régulière du seul ami d’enfance resté fidèle après le déracinement.

— Tu restes pour le week-end, Jean-Yves ?

— Oui, mon père repassera me chercher dimanche soir.

— J’ai un truc à te faire écouter. C’est les Spooky Tooth, tu connais ?

— Ahhhh oui ! Les anciens VIP’s ! Découverts par Guy Stevens ! Ces mecs viennent du Nord de l’Angleterre ! C’est la dernière ville anglaise avant l’Écosse ! Carlisle ! Ces mecs-là sont des vrais heavies ! Un peu comme ceux de Birmingham, tu vois, les Move, t’as pas intérêt à leur marcher sur les godassses... Alors c’est quoi, cet album ?

— Le deuxième, Spooky Two. Je l’ai trouvé à Londres, d’occase à Golborne Road. Une livre !

— C’est ton père qui te file les sous pour le voyage ?

— Tu rigoles ou quoi ? Lui, c’est Radin 1er, le roi des mange-ta-yande ! Son salaire a dû doubler ou tripler, mais pas l’argent de poche, putain ! Pour payer le ferry, la bouffe et l’hôtel à Londres, je cueille des rangs de poireaux pendant les vacances scolaires pour une espèce d’enculé de maraîcher qui fait bosser les lycéens et les manouches. Les filles manouches, tu verrais comment qu’elles sont chaudes ! Elles te sucent pour cinq francs ! Le boulot démarre à l’aube et t’arrêtes quand t’es rincé et que t’as le dos en vrac. T’es payé au rang. Regarde, j’ai encore les mains pourries par le gel, mais une semaine de poireaux, ça me paye le voyage, les concerts et les disques. Une nuit ou deux dans un petit hôtel de South Kensington, toujours le même, tenu par des Pakis super gentils. En été, je fais les quarts de nuit dans une boîte pourrie qui fait de la chimie, ça paye beaucoup mieux et je peux rester deux ou trois nuits de plus à Londres.

Jean-Yves examine la pochette de l’album :

— Lui, là devant, c’est Mike Harrison, et lui, là, c’est Luther Grosvenor. Putain la classe qu’ils ont ! Derrière Mike Harrison, c’est Mike Kellie, le batteur. Fantastique batteur ! Tu connais l’album Supernaturel Fairy Tales ?

— Non...

— Oh putain, quand tu retourneras à Londres, cherche-le, putain, cherche-le ! L’album est déééééément ! Le groupe ne s’appelle pas encore Spooky Tooth, il s’appelle Art et c’est Guy Stevens qui les produit. Tu vois une photo de Guy Stevens au dos de la pochette et ces quatre mecs descendus du Nord de l’Angleterre, tu les vois photographiés dans un appartement anglais, dans le même esprit que les belles photos des Small Faces, Mike Harrison est assis dans un fauteuil et les trois autres sont assis sur le parquet, c’est le même genre de parquet que celui de Syd Barrett, tu sais, avec les grosses lattes vernies, et tu verrais leur gueule, ohhhh putain, les coiffures avec des mèches, les foulards noués autour du cou, les chemises bouffantes en tissu imprimé et des blazers en velours peau de pêche, tu as Greg Ridley au premier rang, le regard noyé dans l’ombre, Grosvenor avec un look à la Jeff Beck, mais encore plus psyché, comme si c’était possible, ha ha ha, et t’as Mike Kellie qui ressemble à Bill Wyman, et derrière t’as Guy Stevens un peu transparent, comme un fantôme, c’est un disque hanté, c’est la période juste avant l’arrivée de Gary Wright, qui est américain, mais là avec Supernatural Fairy Tales tu as le son pur de Spooky Tooth, avec des morceaux puissants comme «What’s That Sound», une reprise de «For What It’s Worth» du Buffalo Springfield, tu sais, ça fait dah dah dah/ I think it’s time we stop children/ What’s that sound/ Everybody look what’s going down, fa-bu-leux, c’est du big big big groove américain joliment battu par Mike Kellie et chanté par ce nègre blanc qu’est Mike Harrison. Et tu entends ce mec, là, Luther Grosvenor, il rôde dans les parages en tortillant des grosses notes bien grasses, tout est déjà là, eveybody looks what’s going down, c’est du même niveau que «How Does It Feel To Feel» des Creation, là, t’es au sommet du rock anglais de la fin des sixties. Tu vas avoir les mêmes frissons qu’avec le «19th Nervous Breakdown» des Stones ou encore «Itchyckoo Park», tu vois le genre ? Mais attends j’ai pas fini, sur l’album de Art, t’as un truc encore plus dément ! C’est «African Thing», un fabuleux festival de percussions enregistré autour de Mike Kellie, et tu vas voir, ça sent l’Afrique, la savane, le sang des animaux, la violence des guerres tribales, la grâce des guerriers aux bras chargés de bracelets, la transe hypnotique, tout est là, et ça se passe derrière un bow window de Londres, ces mecs te jouent le jungle beat, ils vont loin, aussi loin que porte le regard, écoute Mike et ses potes, il font le même numéro que Twink et Skip Alan dans «Baron Saturday», mais en mieux, en plus sauvage, en plus démesuré, en plus long, ils poussent des petits cris, des yeah, du fond de la cuisine et tu entendrais le grondement du tom basse derrière ce bordel africain ! Et t’as encore un beau morceau avec «Supernatural Fairy Tale», c’est du rock supersonique, mais dans le fog londonien, t’as une sorte de Silver Machine qui glisse dans la nuit, et le moteur, c’est Mike Kellie, un sacré batteur, il va vite, il sait que son groupe est bon, alors il bat comme un dieu. Oui, oui, c’est un morceau qui sonne comme une course nocturne à travers les quartiers de Londres, et les notes de Grosvenor, tu vas voir, elle frisent sous le vent glacial et tu l’entends revenir par moments avec des sortes de remugles psychédéliques qui vont te décrocher la mâchoire. Ta mâchoire, elle va pendre sur ta poitrine comme une lanterne, ha ha ha ! Ahhh tu vas voir ! Tu ne comprendras pas d’où peut sortir un album aussi bon ! Et t’as encore un hit planétaire avec un morceau qui s’appelle «Love Is Real». Mike Harrison chante comme un dieu, il est aussi brillant que Rod Stewart ou Chris Farlowe, il chante avec une classe démente et tu vas voir, les autres envoient des chœurs de rêve, t’y crois pas quand tu entends ça, c’est une preuve de l’existence d’un dieu du rock anglais. Tu vois, tout le monde connaît «Love Is Real», mais personne ne sait que c’est enregistré par Art. Ils font aussi une belle reprise de «Come On Up» des Young Rascals, bien garage, et plus loin, tu as «Talkin’ To Myself», c’est ce que j’appelle un classique pop, dans la veine des géants de la pop anglaise, tiens, comme Love Affair ou les Amen Corner. Oh j’espère que tu connais le tout premier album des Stooky Tooth...

— Non...

— Oh putain ! Tu les vois sur la pochette, ils se planquent dans les buissons, avec leurs casques de cheveux crêpés et des foulards. Grosvenor et Mike Kellie portent des tuniques rouges, Mike Harrison, une cape noire par dessus une chemise à jabot blanc, ouais, un jabot énorme. Et sur le côté, tu as Gary Wright, lui aussi en jabot blanc, avec les cheveux plus courts. C’est Jimmy Miller qui les produit, donc c’est complètement autre chose. Quand on écoute cet album, on a l’impression que l’arrivée de Gary Wright a calmé l’ardeur des anciens VIP’s. Le groupe devient terriblement ambitieux, mais tu as des morceaux comme «Sunshine Help Me» qui fonctionnent bien, c’est bourré de son et de nappes d’orgue, et tu entends ce diable de Grosvenor rajouter du gras avec sa guitare. Mais le cœur battant de cet album, c’est la reprise de «Tobacco Road», et t’as Grosvenor qui vrille tout le pathos de ce vieux classique avec une rage indescriptible. Ils sont absolument démentiels, là, t’as les rois de Spookish Town ! À cette époque, Grosvenor est avec Jeff Beck le plus grand vrilleur de notes d’Angleterre. Vas-y, fais écouter le nouvel album...

— Mon pauvre Jean-Yves, tu vas tomber de ta chaise...

— Ah ouais, ha ha ha ! C’est pas grave, vas-y !

Le premier cut s’appelle «Waiting For The World», un heavy groove lancé par Mike Kellie. Jean-Yves tend l’oreille...

— Oh putain, quel batteur ! Et quel son ! Tu peux pas mettre plus fort ?

— Non, mon père va encore gueuler.

— Ils chantent à deux ! Le plus aigu, c’est Gary Wright ! Ah quel chanteur !

Ils écoutent les deux morceaux suivants sans commentaires, et soudain arrivent les nappes d’orgue d’«Evil Woman». Jean-Yves se lève comme par réflexe et se met à danser sur place en secouant les cheveux. Mike Kellie martèle le beat, Mike Harrison entre dans la danse et Gary Wright vient percuter le chant d’un violent coup de falsetto. Les deux géants fondent leurs voix dans une hallucinante tourmente de nappes d’orgue, la clameur emplit tout l’espace de la petite cave transformée en chambre. Et puis comme si ça ne suffisait pas, Luther Grosvenor entre dans le lard du cut avec un solo en suspension et l’animal tire-bouchonne indéfiniment, c’est l’une des plus grosses fournaises de l’histoire du rock, et cet échange entre deux screamers - inédit depuis l’âge d’or des Righteous Brothers - crée l’événement. À la fin du morceau, Jean-Yves éclate de rire :

— Tu sais pas, on raconte que Black Sabbath vient d’inventer le heavy rock avec son premier album ! C’est complètement faux ! «Evil Woman» est le premier classique de heavy rock anglais ! Putain, quelle magie !

— Tu vas voir, la face B est intéressante, t’as uniquement des compos de Gary Wright.

Ils écoutent cette face B dans le recueillement. On sent que Gary Wright recherche l’océanique épique hugolien, celui de l’esprit qui défie les éléments déchaînés. Et soudain éclate sous les pare-pains du plafond l’écho divin d’un mid-tempo visité par la grâce : «That Was Only Yesterday» ! Jean-Yves exulte :

— Putain, quel chef-d’œuvre ! Non mais quelle classe ! T’écoutes ça et Mike Harrison, c’est tout simplement Rimbaud et son bouleversement de tous les sens, écoute ! Il chante comme s’il traverse l’Éthiopie sur un chameau, à l’aventure, libre et si mélancolique au fond de lui. Ces mecs, tu vois, ils jouent avec la beauté comme le chat joue avec la souris. Ce qu’ils dégagent, c’est de la joie dionysiaque, rien d’autre ! Putain ! On parlait de nouvelle aristocratie avec les Stones en 1966, eh bien maintenant, la nouvelle aristocratie du rock anglais, c’est les Spooky Tooth !